Was passiert mit Marken im Netz? Wo geht die Reise hin? Welche Konzepte gibt es, um Marken in die Digitale Welt zu transferieren?

Der Begriff "Digitale Welt" impliziert ein bestimmtes "Weltmodell". Die Digitale Welt existiert nur in Kommunikationsgeräten und Datennetzen. Menschen begeben sich in diese Welt durch Mensch-Maschine-Interfaces. Als User können sie sich in der Digitalen Welt mehr oder weniger frei bewegen. Ausserdem können sich Menschen natürlich auch in der "Physischen Welt" (der Welt der Gegenstände) und der "Logischen Welt" (der Welt der Gedanken) bewegen.

In jeder dieser Welten existieren unterschiedliche Naturgesetze:

In der Physischen Welt gilt die Newtonsche Physik. Körper und Gegenstände sind abhängig von Raum und Zeit. Distanzen (Abstand, Nähe) und Orte haben Bedeutung. Termine, beispielsweise Meetings an einem bestimmten Ort zu einem festen Zeitpunkt, sind die Voraussetzung dafür, dass Menschen in der Physischen Welt miteinander kommunizieren können. Die Kontrolle über Gegenstände oder Orte stellt einen Wert dar. Status wird in der Physischen Welt gerne über materiellen Besitz ausgedrückt.

In der Digitalen Welt gelten die Gesetze der Quantenmechanik. Information ist unabhängig von Raum und Zeit. Sie existiert lediglich in Form von Daten, die, erschaffen von einem Menschen, an entfernten Orten und zu unterschiedlichen Zeitpunkten durch andere Menschen als Texte, Töne oder Bilder wahrgenommen werden. Ort und Zeit sind in der Digitalen Welt relativ unbedeutend. Beziehungen zwischen Menschen oder Ereignissen werden dagegen wichtiger. Ein Grund dafür ist, dass Information, wenn sie nicht in einem Kontext zu den persönlichen Erfahrungen eines Rezipienten steht, ziemlich wertlos ist.

In der Digitalen Welt ist es daher von Vorteil, Kontrolle über Beziehungen zwischen Menschen ausüben zu können. Ein Service-Provider, der eine Online-Partnerschaftsbörse betreibt und aufgrund von Suchanfragen Perönlichkeitsprofile erstellt, besitzt eine gewisse Macht. Das Wissen über die Motivationen und Interessen einzelner User kann einen wesentlich höheren Wert haben als das Recht, ein Bild oder einen Text zu publizieren, der vielleicht schon morgen nicht mehr aktuell sein wird.

In der Logischen Welt herrschen psychologische Gesetzemässigkeiten. Gedanken sind unabhängig von Raum und Zeit. Sie hängen hauptsächlich von der Identität ab, die sich ein Mensch erschafft, indem er sich in der Physischen Welt oder der Digitalen Welt bewegt. Das höchste Gut in der Logischen Welt ist die Freiheit zu denken. Sie kann zum Beispiel dadurch eingeschränkt werden, dass manche Räume aufgrund von Grenzen oder Gefängnismauern nicht betreten werden können oder der Zugang zu bestimmten Informationen verhindert wird, weil ein Mensch nicht frei entscheiden kann, mit wem er spricht oder welche Bücher er liest.

Medien können Menschen verbinden, indem sie den Austausch von Information über eine Entfernung hinweg ermöglichen. Durch Medien können Menschen Wissen erlangen. Sie helfen dabei, Gefühle und Erfahrungen anderer Menschen zu verstehen. Sie machen unabhängig von Lehrern, indem sie es erlauben, Information auf Datenträgern zu speichern.

Ausgehend von dem oben formulierten Modell der verschiedenen Welten lässt sich die Behauptung aufstellen: Medien unterliegen den Gesetzmässigkeiten der jeweiligen Welt.

Ein Markenzeichen, zumeist eine Wort-Bild Kombination, ist ein Zeichen das eine Bedeutung trägt. Man könnte also behaupten: Ein Markenzeichen ist ein Medium, das den Zweck hat, eine Marke zu transportieren.

Dieses Markenzeichen könnte in jeder der Welten transportiert werden. In der Physischen Welt wäre es zum Beispiel ein Logo, das auf ein Taxi geklebt wird und von Passanten am Strassenrand wahrgenommen wird. In der Digitalen Welt würde der Transport der Marke allerdings nur dann funktionieren, wenn das Logo z.B. als Werbebanner über einem Text stehen würde, der mit der Bedeutung des Markenzeichens in einem inhaltlichen Zusammenhang steht. Andernfalls würden User das Zeichen wahrscheinlich nicht wahrnehmen oder vielleicht sogar als visülle Belästigung empfinden.

Andererseits wäre auch denkbar, dass User ein Markenzeichen als interessante Information bewusst wahrnehmen - und damit begeben wir uns in die Logische Welt: sobald die Motivationen und Interessen einzelner User abschätzbar sind, lassen sich in der Digitalen Welt Situationen schaffen, in denen die Bedeutung eines Markenzeichens im Kontext mit den Gedanken und Aktivitäten der User stehen.

Die Tatsache, dass Google-Ads von Usern akzeptiert werden, deutet darauf hin, dass derartige Konzepte in der Digitalen Welt tatsächlich funktionieren.

Vorläufig können wir festhalten: Marken unterliegen genau wie Medien den Gesetzmässigkeiten der Digitalen Welt

Wenn wir uns die Frage stellen, wie Marken in die Digitale Welt transferiert werden können, müssen wir uns überlegen:

Das Markenzeichen (Logo) stellt traditionell eine relativ effiziente Möglichkeit dar, die Bedeutung einer Marke zu transportieren. Lassen sich in der Digitalen Welt vielleicht noch geeignetere Möglichkeiten finden, Marken zu kommunizieren?

Digitale Medien haben dazu geführt, dass Information unabhängig von ihrer Repräsentation ist. Wenn sich Marken wie Medien verhalten, könnte man vermuten, dass die Bedeutung einer Marke in der Digitalen Welt viel unabhängiger von ihrer Repräsentation in Form eines Zeichens ist, als dies in der Physischen Welt der Fall war.

Textanzeigen (z.B. Google-Ads) transportieren Textbotschaften. Ein User möchte schnell etwas finden und gibt daher einen Suchbegriff in eine Maske ein. Auf drei Zeilen teilt ihm eine Google-Anzeige mit: "wenn Du hier klickst, findest Du bestimmt das, was Du gerade suchst". Wer zum Beispiel den Suchbegriff 'Werbeagentur' eingibt, kann sich davon überzeugen, dass Google-Ads besser und schlechter umgesetzt werden können. Sicher ist jedenfalls, dass das Logo einer Werbeagentur im Kontext der Suchanfrage relativ wenig Bedeutung hätte.

In der Digitalen Welt werden also Botschaften der Motivation der User entsprechend kommuniziert. Wenn sich der User zu einer bestimmten Fragestellung informieren möchte, sind nur die Meldungen des Systems relevant, die im Zusammenhang mit seiner Frage eine Bedeutung haben. Die Motivation des Users ist rational und entsprechend nüchtern ist die Textanzeige.

Ist der User allerdings bereit, sich wie ein Fernsehzuschauer zurückzulehnen, sind auch emotionalere Formen der Ansprache denkbar. Das Online-Magazin 'Fast Lane Daily' kombiniert aktuelle Berichte zum Thema Auto in Form von Texten, Bildern und Videos. Video-Anzeigen wie etwa die Ankündigung eines neuen Kinofilms werden in diesem Zusammenhang nicht mehr als störend wahrgenommen. Solche Beispiele machen deutlich, dass sich redaktionelle Inhalte in der Digitalen Welt immer weniger von Markenkommunikation trennen lassen.

Wir haben weiter oben die These aufgestellt, dass ein sich der Mensch dadurch Identität verschafft, dass er sich in der Physischen oder Digitalen Welt bewegt. Marken spielen dabei vielfach eine Rolle. Man denke nur an den Konsum von Markenprodukten oder an den gesellschaftlichen Status und die finanzielle Sicherheit, die der bekannte Name eines Arbeitgebers mit sich bringt.

Indem sie Markenzeichen zur Schau stellen oder Insiderwissen über die Bedeutung einer bestimmten Marke besitzen, identifizieren sich Menschen auch untereinander und bilden dadurch Gemeinschaften. Diese Mechanismen sind uns aus der Physischen Welt wohlbekannt - man denke nur an Modelabels, die alljährlich die Schöpfungen ihrer Designer einer Schar begeisterter Anhänger vorstellen. Für ihre Gemeinschaften schaffen die Schöpfer der Marken sogar Orte in der der Physischen Welt (z.B. Gucci Ginza Flagship Building)

Die Frage liegt nahe, ob dieselben Mechanismen auch in der Digitalen Welt funktionieren.

Traditionell haben sich Gemeinschaften im Netz selbst organisiert. Die meisten Internet Standards wurden für jedermann zugänglich im freien Austausch von Ideen und Konzepten entwickelt. In Newsgroups und auf Mailinglisten einigten sich die Architekten des Internet über Protokolle und Standards unserer heutigen Kommunikationsinfrastruktur. Grosse Firmen spielten bei diesem Prozess interessanterweise eine untergeordnete Rolle. Tim Berners-Lee erfand beispielsweise das World Wide Web, als er beim CERN, einem Europäischen Labor für Teilchenphysik arbeitete.

Das gemeinschaftsbildende Element in der Digitalen Welt ist die Identifikation mit einer bestimmten Idee. Die Idee oder gemeinsame Aktionen zur Verfolgung eines Ziels sind für User wesentlich bedeutender als der Besitz von Statussymbolen in der Physischen Welt. Da jeder Mensch im Netz sowieso nur durch die Datenspur repräsentiert wird, die er hinterlässt, während er sich durch die Digitale Welt bewegt, wird Status daran gemessen, was jemand tut und nicht daran, was er besitzt. Dabei erfordert die relative Anonymität der Digitalen Welt, dass die Menschen, die sich hinter ihrer digitalen Identität verbergen, zuverlässig sind. Wer das Vertrauen anderer User missbraucht, muss damit rechnen, aus der Gemeinschaft ausgestossen zu werden.

Eine wichtige Erkenntnis lässt sich aus den Mechanismen, mit denen sich Gemeinschaften von Usern im Netz selbst regulieren, ableiten:

Was eine Marke aussagt, muss wahr sein. Wenn es gelogen ist, funktioniert es nicht.Neben der Unverwechselbarkeit und der Bekanntheit ist die wichtigste Basis einer Marke in der Digitalen Welt das Vertrauen der User in die Menschen, die hinter der Marke stehen. Nur wenn diejenigen User, die eine Marke in der Digitalen Welt repräsentieren, zuverlässig und authentisch sind, wird sich die Gemeinschaft der User mit der Marke identifizieren.

Diese Erkenntnis mag zunächst trivial erscheinen, wird aber bisweilen mangelhaft umgesetzt.

Einerseits bemüht sich ein grosser deutscher Telekummunikationskonzern, unter dem Stichwort Service seine Kunden davon zu überzeugen, dass es notwendig ist, sich auf einem Internetportal durch einen Dschungel von Formularen, Nutzungsdaten, Passwörtern, eMail-Einstellungen und möglichen Tarifwechseln zu wühlen. Auf der anderen Seite verweilt ein Kunde in endlosen Telefonwarteschleifen, wenn er wirklich einmal eine Dienstleistung seines Providers beanspruchen will. Wird er nach dem erniedrigenden Dialog mit einer Computerstimme endlich mit einem netten Mitarbeiter der Hotline verbunden, erfährt er am Rande, dass sein Gesprächspartner überhaupt nicht beim Konzern arbeitet, sondern in einem Callcenter irgendwo in Süddeutschland sitzt, das als Subunternehmer tätig ist. "Mag sein, dass Provider heute so arbeiten", denkt sich der User, aber sobald er einen Provider findet, der noch persönliche Kontakte zwischen Mitarbeitern und Endkunden bietet, wird er wechseln.

Die Digitale Welt schafft Transparenz: Kunden geht es um Vertrauen zu den Menschen am anderen Ende der Leitung und nicht um Planspiele, mit denen Manager weitere Mitarbeiter einsparen wollen.

Trends entstehen in der Gesellschaft. Sie werden ermöglicht durch technologische Entwicklungen. Technologie beeinflusst die Balance zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Regierung. Um handlungsrelevante Aussagen z.B. über die Entwicklung marktgerechter Produkte oder Dienstleistungen treffen zu koennen, müssen Unternehmen verstehen, was die in diesem Kräftespiel handelnden Menschen antreibt. Diese Erkenntnis gilt vor allem auch für das Handeln der User in der Digitalen Welt.

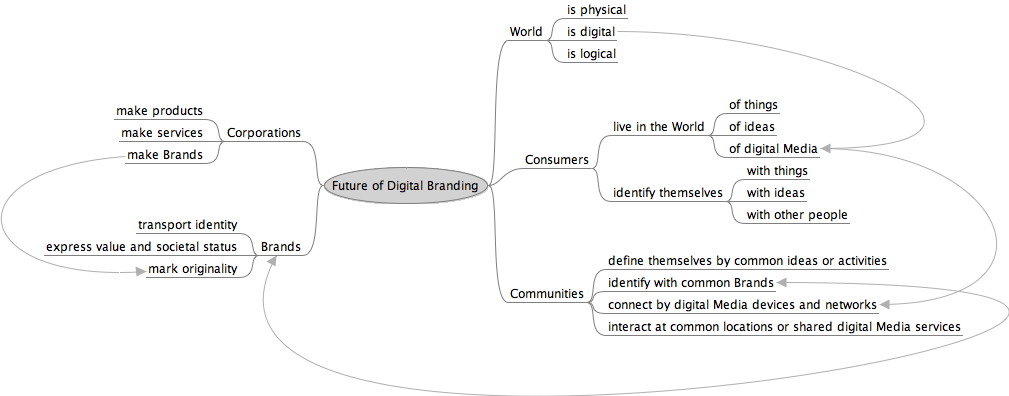

Figure: Mindmap - Future of Digital Branding

"Communities dominate Brands" ist der Titel eines Buchs von Tomi T Ahonen and Alan Moore. Sind User in der Lage, eigene Gemeinschaften zu bilden, dann bestimmen sie auch ihre eigenen Marken. Im Web ist dies bereits der Fall. Deswegen müssen Marken in den digitalen Medien statt störender Werbung engagiertere Formen des Marketings finden, um das Interesse neuer Communities zu wecken.

Marken haben auf Gemeinschaften nur so lange Einfluss, wie sie vorgeben können, womit und worüber sich einzelne User identifizieren. Sobald User untereinander Gemeinschaften bilden, beginnen damit, eine digitale Identität zu schaffen, die nicht von aussen vorgegeben ist. Wer die Medien beherrscht kann auch Marken beherrschen.

Die Freiheit, Gemeinschaften zu bilden und auszuwählen, setzt allerdings voraus, dass User ihre Identität in der Digitalen Welt (z.B. UserID, e-mail Adresse, Telefonnummer) besitzen und bei Bedarf auch mitnehmen können, z.B. wenn sie zwischen unterschiedlichen Anbietern digitaler Mediendienste wechseln. In den digitalen Massenmedien, deren Entwicklung von den Geschäftsmodellen der Industrie vorangetrieben wird, ist daher auch ein gegenläufiger Trend sichtbar. Anbieter digitaler Dienstleistungen (z.B. Vodafone, Yahoo, Skype, Apple, Google) üben dadurch Kontrolle über Gemeinschaften aus, dass sie die Identäten ihrer User besitzen (z.B. durch proprietäre SIM Karten in Mobiltelefonen, google e-mail Accounts, Skype Namen, Yahoo groups,...). Diese digitalen Dienstleister treten dann gegenüber Marken als Gatekeeper auf, die als Gegenleistung für den Zugang zu den Usern der von ihnen kontrollierten Mediendienste einen Anteil an den Umsätzen mit Markenprodukten erwarten.

Da Lügen in der Digitalen Welt eher früher als später auffliegen, ist es für Marken und die dahinter stehenden Unternehmen betriebswirtschaftlich sinnvoll, ehrlich(er) zu sein.

Corporate Social Responsibility (CSR) steht ganz allgemein für verantwortungsbewusstes und ehrlicheres, unternehmerisches Handeln. Das Bekenntnis zur unternehmerischen Verantwortung muss in alle Geschäftsprozesse einfliessen, wenn eine Marke in der Digitalen Welt gut aussehen möchte. Trendforscher machen sich bereits Gedanken darüber, die Unternehmen eine Art "Karma-Kapitalisums" umsetzen könnten

Ein Ansatz, der bereits vor einigen Jahren vom e-Bay Grüder Pierre Omidyar umgesetzt wurde, besteht darin, eine Online-Community zu schaffen, in der jeder seine Leidenschaft, die Welt zu verbessern, ausdrücken und sich mit gleichgesinnten Usern vernetzen kann. Derartige Plattformen (z.B. Betterplace, Reset) könnten von Unternehmen dazu benutzt werden, ihren Kunden anzubieten, mit Transaktiongebühren für Online-Geschäfte gezielt Grassroots-Projekte als zeitgemässe Hilfsorganisationen zu unterstützen.

Teile der Bevökerung vertreten die Ansicht, dass sogenannte Peer Economies, die auf gerechter Verteilung begrenzter Ressourcen und Zusammenarbeit zwischen Menschen beruhen, am besten für das Wohl der Menschheit wären. Andere Teile unterstützen die Idee, dass freie Marktwirtschaft, persönlicher Besitz materieller Ressourcen und der Wettbewerb untereinander die Gesellschaft am ehesten voranbringen. Das Scheitern des Kommunismus und die zunehmende Kritik am Kapitalismus weisen darauf hin, dass keines dieser Wirtschaftsmodelle für die heutige Welt mit ihrer logischen, digitalen und physischen Dimension angemessen ist.

Es scheint, dass in der Digitalen Welt, in der Ressourcen unbegrenzt sind (Daten können kopiert werden), Peer Economies ziemlich gut funktionieren, während in der Physischen Welt die Marktwirtschaft stärker ist. Auf einer Mailingliste wurde kürzlich ein neues Wirtschaftsmodell vorgeschlagen, das Kommunalismus genannt wurde. Die Idee ist, dass Menschen zunehmend die Vorteile von Peer Economies in der Digitalen Welt mit dem Kapitalismus in der Physischen Welt kombinieren werden. Immer mehr Prozesse in der Physischen Welt haben bereits digitale Komponenten. In der Digitalen Welt tauschen Menschen Wissen umsonst aus. In der Physischen Welt benutzen sie dieses Wissen, um materielle Güter herzustellen und Geschäfte zu machen. Die materiellen Aspekte der Wertschöpfung sind einfach die letzten Schritte der Umsetzung am Ende einer langen Kette der digitalen Manipulation (Clay Shirky).

Marken werden in der Digitalen Welt schon längst von den Usern selbst geschaffen. Sie sind bereits im Netz und die physischen Aspekte digitaler Dienstleistungen tauchen in der Physischen Welt beispielsweise dadurch auf, dass einige Menschen in der Lage sind, Dinge zu tun, die Menschen ausserhalb digitaler Gemeinschaften verschlossen bleiben.

Insofern könnte die letzte Frage auch lauten: welche Konzepte gibt es, um Marken aus der Digitalen Welt in die Physische Welt zu transferieren?

Wenn Unternehmen, die Gesetzmässigkeiten der Digitalen Welt nicht verstehen, werden sie immer weniger Menschen erreichen. Marken, die nicht in den Gemeinschaften der Digitalen Welt existieren, werden aussterben. Unternehmen (und Agenturen), die die Digitale Welt verstehen, könnten aber auch für Gemeinschaften der User arbeiten - User werden gerne zu Kunden, wenn sie sicher sind, dass sie von den Machern der Marken ernstgenommen werden.